A vista é ampla e há até uma imagem onírica de um barco a atravessar a água. O céu está muito azul neste dia de Abril, e só com alguma dificuldade conseguimos entrar no edifício do Museu da Escravatura, pois está tudo a ser preparado para uma visita do Presidente José Eduardo dos Santos em breve.

Situado no Morro da Cruz, uma zona fora da cidade de Luanda, o museu fica na capela da casa de uma família escravocrata que mantinha no quintal os escravos capturados no interior do país — era denominada “Capela da Casa Grande”. Funcionou como base do tráfico até à abolição da escravatura.

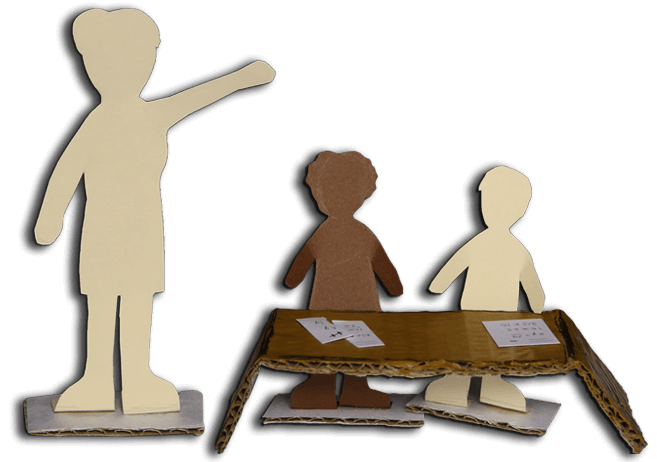

No pequeno edifício podem agora ver-se objectos que tiveram diferentes usos: as grilhetas ou esferas em ferro, que serviam para prender os escravos; as palmatórias (um pau em madeira com um disco redondo na ponta e cinco furos), que serviam para bater; e materiais usados nas travessias do Atlântico, como panelas de ferro e alambiques. Há também painéis que reproduzem cenas do período da escravatura.

Museu da Escravatura

“O Museu da Escravatura é um baptistério”, contextualiza o historiador Simão Souindoula. “Os escravos eram baptizados, uma prática que visava a sua evangelização. Isso deu um formato cristão a Angola.”

Calcula-se que tenham saído de Angola, entre 1501 e 1866, quase 5,7 milhões de escravos (segundo a base de dados americana Atlantic Slave Trade). O país foi uma das grandes fontes emissoras de comércio de escravos desde o século XV até meados do século XIX. E a Igreja Católica desempenhou um papel importante não só na ladinização de escravos, mas no seu comércio.

Na Baixa de Luanda fica um dos lugares marcantes da Rota da Escravatura: a Igreja do Carmo, construída no século XVII. «Depois do abandono do zimbo, uma moeda antiga, começaram a usar uma moeda viva — os homens», diz Simão Souindoula. “A Igreja não escapou nesse movimento. Aqui havia um quintalão de escravos, que é a ‘reserva’, o ‘banco central’”, aponta. “Eram cambiados com os produtos que os padres precisavam — este é um exemplo da articulação da Igreja com o tráfico de escravos.”

Pela Igreja do Carmo passaram milhares de escravos, muitos vindos do interior. Luanda era uma cidade esclavagista. A relação da Igreja Católica com a escravatura era comercial, sublinha. “A Igreja fazia parte do corpo económico da cidade, também precisava de escravos domésticos; então, como em toda a parte, houve esta ligação fatal. A Igreja tinha consciência de que esta prática não era humana. O Vaticano também queria a evangelização e um dos meios era utilizar os escravos como cristãos.”

Palácio Dona Ana

Dona Ana Joaquina foi uma das maiores escravocratas da Angola do século XIX. Era uma mulher poderosa em Luanda, filha de um português e de uma angolana. “A escravatura era um negócio muito lucrativo e ela conseguiu construir um palácio à altura dos meios de um estado. Pode ver-se a potência financeira que ela tinha”, diz o historiador, mostrando o enorme edifício que hoje funciona como o Tribunal Provincial de Luanda, bem na Baixa da cidade, e que substituiu a casa original, através de uma cópia.

O palácio chegou a ter um quintalão em frente à escadaria. “As más-línguas dizem que havia um túnel que saía daqui até às portas do mar, mas julgo que não era verdade”, comenta o historiador. Simão Souindoula faz a descrição do que acontecia naquele edifício: “Passaram pelas mãos dela milhares de escravos. A casa é bem posicionada para as Portas do Mar. Ela fazia festas [no andar de] cima e, quando o barco chegava, mandava os escravos.” Os escravos saíam do palácio directamente para o embarque.

Dona Ana também tinha quintas. Era uma negociante do ramo de pecuária, continua o historiador. “Ficou bastante forte na memória dos angolanos porque continuamos a chamá-la 'dona' em vez de 'escravocrata'. Foi uma das mulheres que resistiram à abolição da escravatura. Chegou a escravocrata por jugo da herança do marido.”

Portas do Mar

As Portas do Mar ficam em frente à Alfândega, hoje uma zona requalificada com palmeiras e gente a correr de manhã à noite. Era um porto de embarque de escravos, “um local histórico porque aqui aconteciam todas as revoltas possíveis”, comenta o historiador. Quando embarcava, “o escravo não sabia para onde ia, ia para o ‘Calunga’ — o infinito, como dizemos em Angola. Então, havia revoltas e suicídios neste sítio”.

Quanto valia um escravo, Simão Souindoula não sabe, mas diz que o preço era feito de acordo com os negociantes. Quem vendia? “Os comandantes militares, negociantes, administradores, o próprio governador, que tinha tropas.”

Luanda era uma cidade esclavagista. Por isso, quando se deu a abolição da escravatura, “as pessoas disseram: ‘Vamos viver do quê, se não produzimos nada?’”

A maioria dos traficantes de escravos era portuguesa e capturava os escravos “com a ajuda dos angolanos, os ajudantes no interior”, pois “não era fácil pegar nos escravos porque era preciso lutar, fomentar guerras”, conclui.

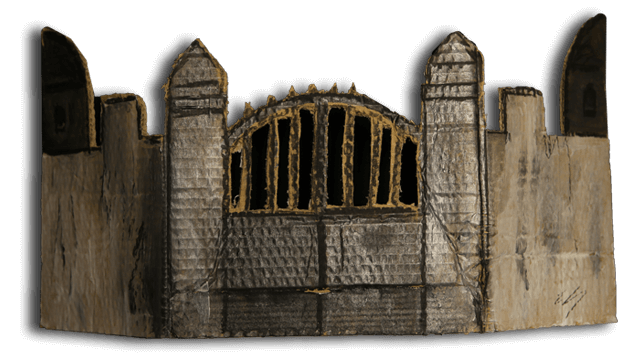

Fortaleza

Passamos agora para a Fortaleza. Estamos em frente da enorme estátua da Rainha Nzinga/Ginga (1582-1663), que guarda a entrada. A escultura é apenas um retrato provável desta mulher sobre quem “as más-línguas dizem que tinha um feitiço”.

A Fortaleza é também Museu da História Militar de onde se consegue facilmente controlar a cidade, hoje com prédios altíssimos em construção mesmo em frente.

O “retrato provável” da Rainha Ginga foi construído em Paris dois séculos depois da sua morte, “o que é extraordinário para um africano”, nota o historiador. “Era uma mulher terrível, tinha uma vida militar, guerreira”, diz sobre esta “dupla soberana”: rainha do reino Ndongo e depois do reino da Matamba (Norte de Angola).

Era uma mulher do seu tempo, do século XVII, sobre quem se escreveram vários mitos, como o facto de andar “com uma mala com os esqueletos dos seus antepassados”. Há várias obras sobre Ginga, incluindo filmes e livros. “Era uma mulher formada na corte que vai defender as suas terras, usando os meios que tinha e fazendo aliança com os reinos africanos”, continua o historiador. Convertida ao cristianismo, morreu com o seu nome católico, Ana.

Uma das razões da idolatria por esta escravocrata é o facto de ter também combatido os portugueses. Ficou famosa a história (mito?) de ter pedido a uma escrava para servir de banco num encontro que teve com o governador português, de modo a ficar ao mesmo nível de altura dele. “Foi um episódio inteligente. Ela tinha consciência dos desafios”, conclui o historiador.

Baleizão

No largo onde ficava o Baleizão há um edifício verde-claríssimo com a tinta a descascar. Em frente aos pequenos cafés onde se vende cerveja estão pessoas sentadas, apesar da chuva. Nestes sobrados dos séculos XVII, XVIII e XIX, funcionava um grande mercado – um local natural para o efeito porque era seguro e vigiado pela tropa a partir da Fortaleza, que ficava mesmo em cima, lembra o historiador.

Ali moravam traficantes e comerciantes, havia quintalões, e esta disposição permitia manter os escravos cativos por dois, três meses. Comerciantes e escravos não moravam juntos, mas ao lado uns dos outros, “porque os traficantes tinham de cuidar da saúde e do aspecto dos escravos para ter uma mercadoria saudável, capaz de atravessar o Atlântico”, já que “15 a 20 por cento dos escravos se perdia por causa das condições de viagem, muito difíceis”.

Um terço dos escravos eram crianças, o que aumentava a gravidade do crime, nota o historiador. Alguns cálculos dizem também que outro terço eram mulheres, por serem consideradas “uma mercadoria dócil” que não representava perigo de rebelião nos navios. Cada navio levava 250 a 300 escravos. Era necessária uma vigilância sobre eles para não haver distúrbios, e por causa da saúde. Quando havia doenças contagiosas, como disenteria, os que estavam doentes eram despejados no mar, lembra. Daí as estatísticas gerais darem conta de dois milhões de escravos terem ficado pelo caminho.

Esta reportagem foi realizada em parceria com:

Comentários