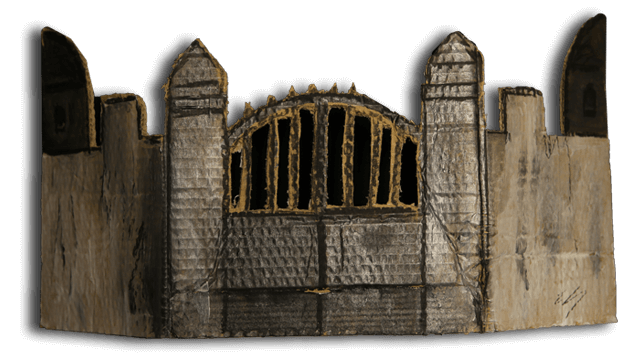

Em Moçambique, várias cidades foram emissoras de escravos, nomeadamente a ilha de Moçambique, em tempos capital do país. Em Maputo, antiga Lourenço Marques, há a Fortaleza, que ainda hoje conserva o muro de tijolo laranja. Fica junto ao Porto de Pesca e lá dentro está a estátua de Mouzinho de Albuquerque, governador de Moçambique entre 1896 e 1897. Está também conservado o símbolo máximo deste tipo de edifícios: o canhão, para defender e atacar.

A Fortaleza de Maputo é um marco da presença colonial. Era uma forma de proteger a cidade e de controlar o comércio de escravos. Benigna Zimba, historiadora, lembra que a presença colonial portuguesa em Moçambique começa entre 1497 e 1505, e isso significa uma presença nos portos – em Maputo, conhecida por “baía Lourenço Marques”, ou “Lagoa Bay”; em Inhambane; em Quelimane, na ilha de Moçambique, no Norte –, “onde havia pouco controle da presença colonial”. Mas a instalação da administração portuguesa não se deu antes dos finais do século XVIII, princípios do século XIX. “Os portugueses eram corridos”, afirma.

Não existem dados certos sobre o número de escravos que saíram de Moçambique, mas a historiadora refere exemplos que dão uma ideia da dimensão do tráfico: num ano registou-se a saída de 15 a 20 mil escravos. “Genericamente, podemos dizer que nos primeiros anos do século XIX houve uma saída maciça de escravos.” A zona de Moçambique representou, de resto, quase 5% do comércio, segundo fontes como Paul Lovejoy.

No final de século XVIII, saíam escravos baptizados de Moçambique, e isto facilitou os registos porque nessa altura tinha de se lhes atribuir um nome. Ter um nome e ser baptizado era o “estatuto mais elevado” para alguém que não era considerado um ser humano: “Escravo é o que perde a qualidade de pessoa, tem marca como se fosse boi, mercadoria”, diz a historiadora. “Quando era vendido, era colocado numa hasta, viam-se os dentes, como se fosse um animal.”

É de notar que “a economia escravista tem um período de duração curto”, diz Benigna Zimba, “porque as pessoas morrem, é preciso ter novo sangue e não é fácil”. Daí a necessidade constante de se arrasar cidades e vilas, de resgatar escravos para alimentar o tráfico.

Museu da Moeda

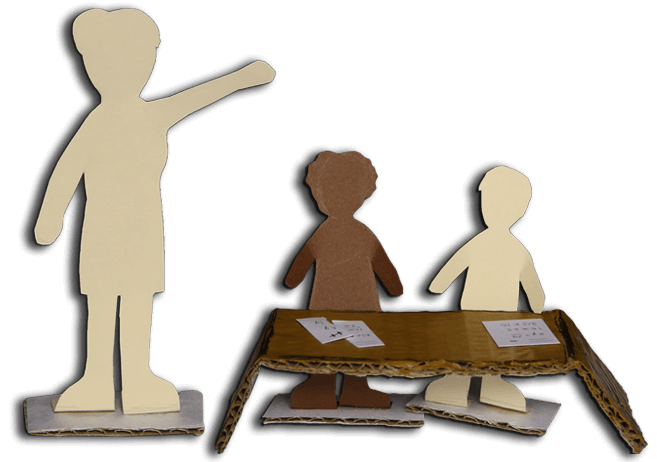

A partir do Forte, caminhamos um pouco até chegarmos ao Museu da Moeda, na Baixa. Grupos de estudantes entram e saem do edifício amarelo, de um andar, um dos mais antigos da cidade (1787). Numa das salas distribuem-se mapas, imagens que fazem alegorias às situações de troca entre moçambicanos e portugueses, moedas expostas em vitrinas. Num dos mapas vê-se o território do império colonial português. Lê-se: “A força do trabalho e a vida dos camponeses era exportada em troca de patacas para enriquecimento das Américas e ilhas do Índico.”

Quando a administração portuguesa chegou, foi encontrando “certo tipo de escravatura”, a escravatura doméstica, exemplifica a historiadora, em que uma família entregava um filho a algum compatriota por causa das condições económicas com o objectivo de ali ser criado: “Não vive necessariamente como escravo que perdeu a propriedade de pessoa, é para trabalhar para alguém.”

Benigna Zimba comenta, apontando para um quadro com o desenho a preto e branco onde há um pequeno barco com vários homens: “Estas imagens são ilustrativas daquilo que era o comércio de escravos. Estamos a ver o barquinho pequeno, que não pode levar muita gente, mas atrás vemos uma embarcação maior. O barquinho pequeno era providenciado pelos chefes locais. [Os que partiram daqui] foram levados com a conivência dos chefes locais.”

Estamos agora junto a uma vitrina com várias moedas utilizadas em Moçambique. Benigna Zimba tem um livro na mão com o registo de venda de escravos. Em 1760, uma escrava e a filha são vendidas por cinco meticais, cinco tangas — “um bom preço”, sublinha.

Por causa da sua função reprodutiva, as mulheres tinham um valor um pouco mais alto, diz a historiadora. Eram também mais fáceis de capturar.

“A partir do momento em que a mulher tivesse um filho, assume-se que vai crescer e ser outro escravo. A mulher escrava, quando entrava no barco, tinha outros problemas, como ficar mais vulnerável a todas as vicissitudes da viagem, a ficar sem água; se estivesse grávida, com um bebé pequeno, o nível de mortalidade e probabilidade de não chegar ao destino era maior.”

Para a historiadora, o papel da mulher na escravatura foi extremamente interessante, “na medida em que ela não se faz de vítima”: no processo de captura, para evitar ser violada e violentada, para evitar que lhe matassem os filhos e o marido, acabava por se entregar, dizem vários relatos. “Há um papel vitorioso da mulher”, nota, porque, quando os escravos estavam a ser vendidos, os comerciantes e os potenciais compradores batiam nos escravos, testando quem chorava — e “quem mais chorava significava que era menos forte”. “A mulher, ao apanhar, acabou por arranjar uma maneira de chorar para dentro. Essa maneira de chorar fica até aos dias de hoje: chora pelo coração, chora sem berrar, chora sem dizer palavras.”

Também em Moçambique a Igreja Católica ficou associada à colonização portuguesa como o seu “braço direito”, com os escravos a ser abençoados pelos padres. Mesmo no século XX, o trabalho forçado teve a conivência da Igreja. Sublinha ainda que parte da Catedral de Maputo, de 1936, foi construída recorrendo ao trabalho forçado — uma continuidade do trabalho escravo.

“Falamos de um legado e esse legado é ideológico. Acabou a escravatura e o trabalho forçado, mas ficou uma mentalidade, e uma forma de submissão que é transmitida intrinsecamente de geração em geração — e isso até hoje, para determinados sectores sociais, ainda existe. A submissão não desaparece em 40 anos, a colonização mental não desaparece em 40 anos. Há sempre sequelas. Ao nível da mentalidade, de pensar, de sentar: a maneira como a pessoa [se] senta, anda…”

Em Moçambique há danças e mímica ligadas à colonização, observa. “Ainda dançamos a retratar o que foi a escravatura. A escravatura ainda está na cultura. Há sempre algo que subsiste, que não se tira com tratados.” Isto aplica-se à própria realidade moçambicana e às dinastias que tiveram fortes laços com o sistema colonial. Não é fácil fazer com que um descendente de régulo — regra geral, um “chefe negro moçambicano nomeado pela administração colonial para gerir uma região” — entenda que o progenitor era “um grande escravocrata”.

“Muitos de nós, moçambicanos, não sabemos que foram compatriotas que participaram e tiveram um papel crucial sem o qual os portugueses não tinham como caçar escravos. Já vimos que à frente das caravanas está sempre um africano. Há uma elite [africana] que beneficiou do comércio de escravos.”

Esta reportagem foi realizada em parceria com:

Comentários