1. Leonor

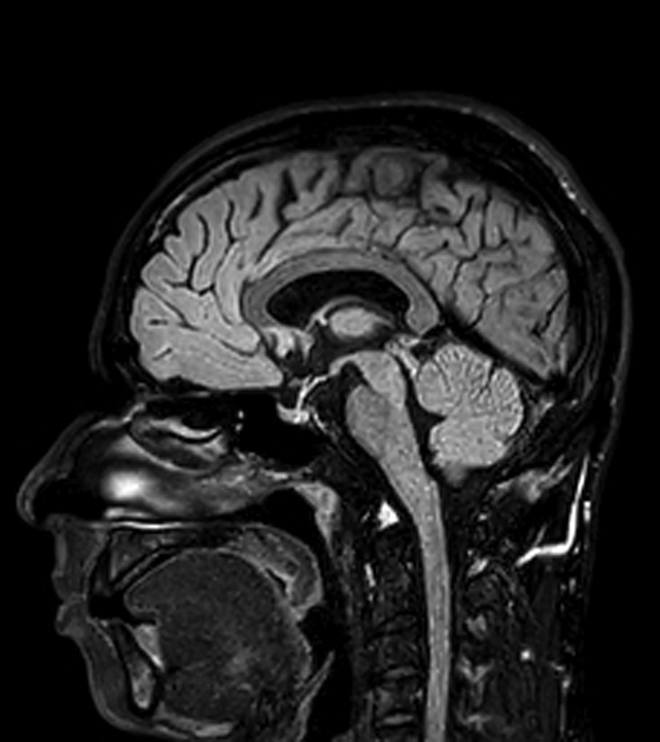

Primeiro, uma febre. E dores de barriga. Constança, de seis anos, a mais velha de três irmãos, é internada no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. A sucessão dos acontecimentos é rápida: os resultados das análises são “estranhos”. O número de glóbulos brancos é bastante baixo. Pode ser uma síndrome hemofagocítica. Como disse? Síndroma quê? “A minha irmã Leonor, que é médica pneumologista, foi para casa estudar aquilo, estudou, estudou, imprimiu o protocolo da doença, trouxe-o para o hospital: o tratamento era muito semelhante ao de um cancro.” Incluía quimioterapia, mas também cortisona e ciclosporina, uma droga destinada a reduzir a actividade do sistema imunológico. Isto acontece numa quinta-feira, recorda Catarina Mota, a mãe de Constança. A primeira fase do tratamento é administrada.

Na sexta, os médicos chamam Catarina de novo. Dizem:

— Houve aqui um erro de diagnóstico, afinal não é uma síndrome hemofagocítica.

— Ai não? Então o que é?

— É uma leucemia, a Constança vai ser imediatamente transferida para o Instituto Português de Oncologia.

— Está bem. Posso só fazer dois telefonemas?

Catarina, hoje com 45 anos, ligou ao marido, João Martins, e à irmã, Leonor Mota, ambos de 51 anos. “‘João, tens de vir já para cá, porque afinal é leucemia. Leonor tens de vir já para cá, porque afinal é leucemia.’” Iam levar Constança para o IPO. “E a minha irmã Leonor, sempre atrás de mim: ‘É melhor assim, pelo menos leucemia toda a gente sabe o que é. Do síndrome hemofagocítica ninguém percebe nada!’ E eu sempre a confiar nas palavras dela. ‘Vais ver, é melhor assim’, insistia ela. E pronto, se ela diz....”

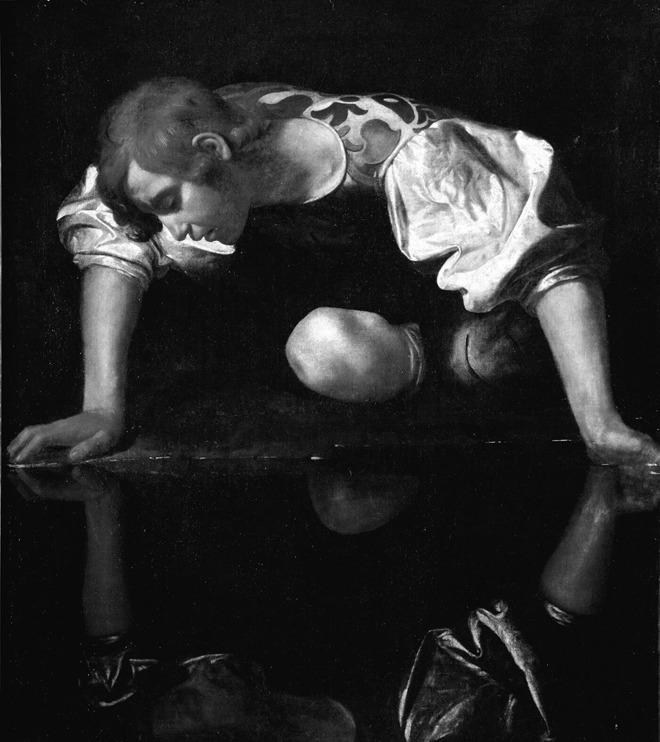

O que é que nos leva a confiar nas palavras de alguém?

Estas são histórias de pessoas cuja vida mudou radicalmente porque confiaram. A inspiradora história de Constança, de Catarina e do resto da família. E de João, jogador compulsivo. E de Elisabete, cientista. De Rita, uma vítima de violência doméstica...

Voltaremos ao relato de Catarina, várias vezes, ao longo desta reportagem. Agora, a história de João, o jogador.

2. João

Tem 74 anos e diz que só faz o que lhe dá prazer — ir ao cinema, ler livros, estudar a vida de personalidades históricas, como Churchill e Gandhi... Mas há um prazer que abandonou, o jogo. Há quase oito anos que não fixa os olhos numa roleta.

João pertence a “uma irmandade onde as pessoas só são conhecidas pelo primeiro nome” e, por essa razão, nesta reportagem, é simplesmente João, sem apelido, explica. Marca encontro connosco na praça da alimentação do Cascais Shopping. Começa a contar: “Quando cheguei aos Jogadores Anónimos, não confiava nada naquilo. Mesmo assim, não abandonei... porque sozinho eu já tinha tentado milhares de vezes, em 25 anos, deixar de jogar. Saía do Casino do Estoril e dizia: ‘Nunca mais.’”

Só que o "nunca mais" durava pouco.

Conhecemos João por intermédio de Pedro Hubert, psicólogo especializado em Adição ao Jogo Compulsivo, tese de doutoramento defendida no ano passado em que traça o perfil dos jogadores patológicos. O especialista dá-nos alguns dados sobre o papel que isto, da confiança, tem quando se joga: “Os jogadores patológicos são por natureza pessoas com vontade de poder, de controlo, imbuídos de iniciativa, com espírito competitivo e vibram com todo o tipo de desafio. À primeira vista, não lhes faltam sentimentos de auto-eficácia, auto-estima e autoconfiança.” No entanto, quando perdem, não descansam até mostrar que são ganhadores. “O excesso de confiança e uma grandiosidade quase ingénua potenciam a espiral positiva da aposta que, posteriormente, será bem negativa.”

O que se passava com João? Entrava todos os dias no casino a achar “que ia rebentar com aquilo tudo”, conta. Rebentar no sentido de ganhar, poder jogar mais e mais. “Não é por acaso que se diz que os jogadores têm um QI elevado. Eu consegui, durante 30 anos, trabalhar numa multinacional, ter uma carreira exigente e ser jogador compulsivo.” João tem sentido de humor: “Achava que era o maior.”

Quando negociou a saída da multinacional, com uma indemnização “que, na altura, dava para comprar três apartamentos”, a liberdade para jogar passou a ser total. “Entrava às 15h no casino, saia às 3 da manhã. Era um trabalho.” Mas a certa altura, já quase só comia esparguete com atum. O dinheiro sumira-se. “Não era bem passar fome, mas já tinha modificado tudo. Os meus filhos estavam-se na tintas para mim — tenho dois, maravilhosos, um com 46 anos, outro com 41. Disseram: ‘Ai quer rebentar com a vida dele? Rebente!’ O stress era enorme: 'Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou jogar amanhã?'”

Um dia, o telefone tocou. Era uma ex-namorada, com quem tivera uma relação de alguns anos (uma relação que acabou na noite em que ela descobriu que ele era um viciado). “Disse-me assim: ‘Tenho aqui um número de telefone que, eventualmente, te pode interessar. Queres tomar nota?’ Não me canso de agradecer a essa pessoa.”

A primeira sessão de João num grupo de interajuda dos Jogadores Anónimos começou às nove e um quarto da noite de 1 de Abril de 2008 — dia das mentiras. “Nem percebi o que é que estavam para ali a dizer. Mas tive de confiar. Não me restava mais nada.”

A confiança salva vidas?

3. Orquídea

O sistema imunitário de Constança estava debilitadíssimo. Entre o percurso que vai da Estefânia ao IPO arranjou uma pneumonia. Horas depois, já mal respirava. Decidiram transferi-la ainda nessa madrugada para o Hospital Dona Estefânia, de novo.

— Está bem. Posso então só fazer dois telefonemas?

Catarina fez “os dois telefonemas da praxe”, para João e para Leonor.

Um grupo de médicos dizia: é leucemia. Outro defendia: síndrome hemofagocítica. “E eu nem me apercebi bem de tudo, porque era a minha irmã, a Leonor, sempre, que estava na linha da frente” dessas discussões, prossegue Catarina.

No dia seguinte ia ser preciso decidir: ou se cumpria a segunda parte do protocolo para a síndrome hemofagocítica, que se tinha iniciado dias antes, ou Constança seria tratada como tendo leucemia. “A questão era complicada. Se se der o tratamento para a síndrome hemofagocítica e ela tiver leucemia, matam-na; se ela tiver síndrome hemofagocítica e lhe derem o tratamento da leucemia, matam-na também”, resume João Martins, que, por aqueles dias, lera na Internet que as taxas de sobrevivência de quem tinha a síndrome com o nome estranho “eram de 10%” — tudo o que lia, de resto, parecia horrível.

“Uma médica na Estefânia achava que devíamos optar pelo tratamento da síndrome hemofagocítica”, prossegue Catarina. “E eu perguntei à minha irmã o que é que ela achava. E ela disse que também achava isso. E se a minha irmã dizia que sim...”

Que se passasse à segunda parte do protocolo.

Mas a tia Leonor não descansava. “Estava tudo muito inseguro sobre o que estávamos a fazer. A minha irmã mandou umas placas da punção lombar para Inglaterra”, de onde veio a confirmação de que era mesmo a dita síndrome. Também começou a comunicar por email com uma investigadora alemã, para quem passou a mandar amostras de sangue, para se fazer a monitorização da situação, trocar impressões, ouvir a opinião dela. De um instituto sueco veio a notícia de que não se tratava de uma questão genética. Até que Constança ficou curada.

Acabou-se a “quimio”, que a deixara sem cabelos, a ciclosporina (Constança chamava-lhe “ciclostúpida”), que lhe fizera crescer os pêlos no corpo, e a cortisona, que a inchara. Foram todos de férias para Menorca, celebrar. Duas semanas depois, contudo, a menina recaiu. E começou tudo outra vez. Foi internada. Quimioterapia, outra vez. Mais “ciclostúpida” e mais cortisona. Curou-se de novo. Para ter nova recidiva três semanas depois... Alguma coisa não batia certo, era o que achava Leonor.

“A minha irmã começou então a discutir com a doutora Orquídea”, a hematologista que tinha começado a acompanhar Constança na Estefânia, e que no início Catarina achou que era uma figura um bocado estranha, pouco simpática, até, com uns óculos na ponta do nariz, mas em quem a pequena Constança confiou desde o primeiro momento... e a família acabou por confiar também, muito. “Naqueles meses havia alturas em que a Constança não se ria para ninguém e a única pessoa que conseguia pôr-lhe um sorriso na cara era a doutora Orquídea”, lembra João.

“A primeira recaída tinha sido rápida, e muito violenta, desde que se retirara a medicação toda, como mandava o protocolo”, conta Catarina. “A segunda demorou mais, e foi menos violenta.” O que queria dizer aquilo? “‘Vou mandar um mail a um japonês que descobri na Internet, que é especialista nisto. Tem artigos científicos publicados’, disse a minha irmã. E a doutora Orquídea disse-lhe: ‘Força, tente!’”

No domingo, véspera de mais uma sessão de “quimio”, Leonor escreveu um email ao médico do Japão. Contou tudo o que se passara com a sobrinha e concluía dizendo qualquer coisa como isto: “Se calhar, se não lhe tirarmos a ciclosporina tão depressa, depois da ‘quimio’, ela aguenta-se mais tempo, sem recair, mas isto é uma teoria minha, não sei se estou certa.”

O que acharia aquele médico do outro lado do mundo?

4. Elisabete

Aos 32 anos, Elisabete Oliveira está a desenvolver nanopartículas capazes de levar um fármaco directamente até às células cancerosas, “como se tivessem um GPS”, para matá-las. Cumprida a missão, essas nanopartículas auto-eliminam-se. E outra boa notícia: deixam intactas as células boas. Bom, pelo menos é este o plano. Para já, não se passou ainda a fase de laboratório. É assim, com grande simplicidade, que a cientista nos explica o que faz com os seus colegas no Bioscope, um grupo de investigação da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), da Universidade Nova de Lisboa.

Há dias, Elisabete foi notícia nos jornais e na televisão por ter sido uma das três distinguidas este ano com o prémio Mulheres na Ciência da L’Oreal. No dia da cerimónia, emocionou-se ao agradecer ao seu “pai científico”, Carlos Lodeiro Espiño, o investigador que, diz ela, lhe ensinou tudo o que ela sabe. E que lhe garantiu, há uns anos, logo a ela, que não sabia sequer qual o significado exacto da palavra “investigação”, que ela tinha jeito para aquilo. Se trabalhasse muito, e fosse boa no que fazia, haveria de ser reconhecida por isso. “Confiei nele.”

Nascida no Alentejo, Elisabete Oliveira foi para Lisboa para fazer a licenciatura na FCT, enquanto trabalhava — eram duas irmãs a estudar, o dinheiro não dava para tudo. Trabalhava num call center da OK Teleseguros, onde vendia seguros, e imaginava-se licenciada em Química a vender produtos farmacêuticos.

Quando chegou às cadeiras mais práticas, no fim da licenciatura, cruzou-se com o seu futuro “pai científico” — que há-de aparecer durante a entrevista ao PÚBLICO, numa das salas do Bioscope, só para dizer “olá”, porque ela lhe pediu, mas sai logo de seguida, com a desculpa de que ela assim pode falar mal dele. “Ele não pára, ele praticamente não tem vida própria”, diz ela, com uma admiração evidente pelo professor e investigador.

“Ele dizia: ‘Tu até tens jeito para fazer as experiências’ (porque os meus resultados saíam todos muito perfeitinhos). ‘Ó Elisabete, não estarias interessada em fazer um doutoramento e concorrer a uma bolsa?’ E eu: ‘O que é isso?’ E ele, cheio de paciência, lá explicou. Tive 19 valores no mestrado, já com ele como orientador. Comecei a publicar artigos em publicações científicas, quando concorri ao doutoramento já tinha quatro publicados. Na altura, era muito. Quase ninguém tinha. Ele instigava-me, apoiava-me, mesmo quando as coisas não corriam bem na [parte] experimental, dizia: ‘Não te desmotives, faz assim, faz assim.’”

Elisabete dormia três, quatro horas por dia para combinar o laboratório, de manhã, a venda de seguros, à tarde, e a escrita de relatórios, à noite. Houve um momento-chave: já tinha concorrido à bolsa de doutoramento, mas não sabia os resultados, quando na empresa de seguros lhe fizeram uma proposta “para evoluir na carreira”. “Disse que não. Recusei uma coisa que era uma certeza, em nome de uma coisa que era só uma possibilidade. Acho que confiar é isto: se o Carlos dizia que eu era boa a fazer investigação, devia tentar fazer investigação.”

Tentou. Em 2008 ganhou o prémio Gulbenkian Estímulo à Criatividade e à Qualidade na Actividade de Investigação, que distingue propostas científicas com elevado potencial. Em 2010 defendeu o doutoramento. Casou-se e há três anos teve uma filha.

“Eu não confio em toda a gente. Costuma-se dizer que os alentejanos são desconfiados, não sei. Mas, no meu ‘pai científico’, havia qualquer coisa que me dizia para confiar, talvez o facto de ele ser um exemplo para nós, para mim, para os meus colegas, para esta ‘quase família’ que somos aqui no grupo. A confiança é uma espécie de sexto sentido.”

Já agora: Elisabete confia que vai conseguir muito bons resultados nesta investigação para o tratamento do cancro que está a levar a cabo.

5. Constança

Segunda-feira de manhã. Dali a algumas horas, Constança ia levar a nova dose de quimioterapia. Na caixa de email de Leonor estava a resposta do médico japonês: “A miúda não pode levar mais quimioterapia, já levou de mais, para o peso dela. Estão a matá-la do tratamento, parem já! E tentem fazer isso que sugere: tire a cortisona, como diz no protocolo, mas não tire a ciclosporina, vá reduzindo devagarinho.”

Leonor imprimiu o email e levou-o para a Estefânia. “A doutora Orquídea olhou para nós e disse: ‘Eu por mim... E vocês?’ A minha irmã acreditava que aquilo fazia sentido. Por isso, vamos lá confiar no japonês. Avançámos!”

Tentavam manter Constança afastada dos pormenores dos diagnósticos e dos tratamentos, das dúvidas e dos dilemas — havia ainda uma última possibilidade, se tudo falhasse: um transplante de medula. Tinham acabado de chegar os resultados dos testes que mostravam que o irmão mais novo de Constança, então com pouco mais de um ano, se tinha revelado compatível. Mas nesse dia em que decidiram experimentar o novo tratamento e suspender a “quimio”, Constança, então já com sete anos, comunicou a Catarina:

— Aquela coisa do transplante?

— Mas tu sabes disso?

— Não vai ser preciso. Porque eu não vou recair mais. Não vai acontecer.

— Ok. Confio em ti.

Constança já não foi sujeita a mais “quimio”, continuou a tomar a “ciclostúpida”, reduzindo gradualmente a dose, como sugerira Leonor — tomou durante um ano. Passaram dez. Tem 17. Não houve mais recaídas.

“Confiar em pessoas que estavam espalhadas pelo mundo, que não se conheciam de lado nenhum, e ir tomando decisões sobre a vida da Constança com base nas respostas que essas pessoas nos iam dando, foi uma grande prova à capacidade de confiar”, diz Catarina, dez anos depois, sentada na sala de sua casa, em Lisboa, ao lado do marido, num dia de temporal.

De algum modo, pôs a vida da filha nas mãos de uma série de pessoas, com a irmã “à cabeça” — “Para a minha irmã, deve ter sido muito difícil...” E não é só porque um pneumologista sabe, à partida, pouco de síndrome hemofagocítica. “Por alguma razão os médicos não tratam familiares. É muito difícil. Mas ela esteve sempre na linha da frente, a falar com os médicos da Constança, sabendo que tudo o que dissesse, para mim, era para seguir.”

6. João

Desde o dia 1 de Abril de 2008 que João vai sempre às reuniões dos Jogadores Anónimos, duas vezes por semana, às vezes mais. Uma das primeiras coisas de que lhe falaram foi das “ferramentas” para não jogar. “A primeira ferramenta que nos ensinam é escolhermos algumas pessoas em quem confiamos. Temos de ter sempre o número de telefone dessas pessoas para que possamos ligar se temos vontade de ir jogar e dizer: ‘Estou com vontade de ir jogar.’ Muitas vezes, mal acabamos de dizer isso, já estamos a dizer: ‘Olha, já passou, desculpa lá ter-te incomodado...’”

Para além disso, disseram-lhe que deveria escolher um padrinho ou uma madrinha, no grupo. Alguém que lhe desse algumas “dicas”. Escolheu um padrinho com a idade do filho mais novo, “um homem de sucesso”.

E, por fim, explicaram-lhe que sofria de uma doença. Essa frase — “isto é uma doença” — mudou tudo. “Ninguém é incriminado por ter um cancro, pois não? Ou gota, pois não? Afinal, eu nasci com a mente assim. Até ali, achava que fazia aquilo porque era má pessoa. Saiu-me um peso dos ombros.”

Qual é o papel da confiança nos grupos de auto-ajuda? Pedro Hubert, o psicólogo: “Quando o jogador atinge o fundo do poço, financeiro, emocional e também moral, resta-lhe verdadeiramente pouco. Frequentemente também já se divorciou, hipotecou amizades e a família está muito descrente. ‘Ele mesmo’… era aquele em quem confiava incondicionalmente e que falhou brutalmente”. Assim, poder confiar “numa pessoa, numas pessoas, num programa de recuperação” é muitas vezes o primeiro passo para voltar a acreditar em si, e num modo de vida novo.

Mais: “Confiar nos outros e saber pedir ajuda simboliza o fim do papel do vencedor, do solitário, daquele que só sabe contar com ele próprio.”

João diz que tem a certeza de que nunca mais vai jogar.

7. Ana

“Queremos que nos conte em que medida confiar em alguém já mudou, para o bem ou para o mal, a sua vida.” Foi o apelo que lançámos na página do PÚBLICO no Facebook.

“Quando passei a confiar só no meu cão, a minha vida mudou para melhor!”, respondeu uma leitora.

“Hoje em dia... nem na própria sombra”, escreveu outra.

E muitos outros repetiram esta ideia: confiar? O mais certo é dar asneira.

Mas também houve quem saísse do tom. Ana Santos, de 22 anos, mandou um mail: “Cresci com medo que a confiança fosse apenas uma palavra bonita.” Mas a vida complicou-se. Lidou (mal) com um difícil divórcio dos pais, que teve alguma violência à mistura, tornou-se ainda mais insegura “quando uma relação de três anos terminou, sem notificação — o meu ex-namorado decidiu integrar a equipa da Ryanair, no estrangeiro”, e numa fase em que tudo parecia ficar cada vez mais difícil, encontrou um rapaz, Xavier. Diz que bastou uma noite “a escavar memórias”, entre “cafés a arrefecer”, para descobrir o que era, afinal, uma “relação de confiança”. Falou com ele sobre assuntos que nunca tinham sido tema de conversa com ninguém. Diz que ele a mudou. Não quer classificar o tipo de relação que mantém com ele desde então. Namorados? Gosta de dizer: “Somos companheiros um do outro.”

“Comigo foi com a minha psicóloga”, foi a resposta de João Nunes, de 34 anos, segurança em Faro. Pedimos-lhe que explicasse melhor e ele explicou, numa conversa no chat, numa noite de Fevereiro: aos 22 anos estava “destruído”, tinha problemas graves com o pai, a quem não perdoava uma série de atitudes, não tinha “nenhuma confiança” nele próprio, “tinha um excesso de peso brutal”, andava “superansioso”. Resumindo, estava prestes a explodir.

Diz que a vida dele mudou depois de ter passado a ir a uma psicóloga, uma vez por semana, uma hora por sessão. “Ter alguém que nos ouve, que nos ajuda a ver as coisas de outra perspectiva, transmite muita confiança.” Admite que podia ter sido um amigo, um familiar. Mas, no caso, foi uma psicóloga que, de algum modo, o salvou. “Com ela consegui acalmar, ganhar forças para enfrentar as pessoas, estabelecer limites.”

8. Rita

A mais de 300 km de distância, Rita, de 39 anos — chamemos-lhe Rita, mas não é o seu nome verdadeiro — fala-nos também de uma psicóloga. Encontrámo-nos com ela na Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), em Lisboa, numa sala pequena com uma mesa grande e uma caixa de lenços de papel ao centro, que fica ao lado da sala onde, até há uns meses, uma vez por semana, uma hora por sessão, estava com a psicóloga Joana Menezes, a quem chama carinhosamente “a minha Joana”.

Rita foi vítima de violência doméstica: depois do nascimento da filha, o companheiro agrediu-a uma ou outra vez, fisicamente, mas depois de sair de casa começaram as perseguições. Mandava-lhe mensagens, aparecia à porta do trabalho dela, intimidava-a, usava a filha como pretexto. Não fazia sentido. Porquê? Fora ele quem a deixara, “para ser livre”.

Fez queixa dele, várias vezes, à polícia, sempre que se sentiu em perigo. Mas a pressão era enorme. Rita perdeu 25 quilos em poucos meses. Ficou “sem chão”, diz. “Tenho amigos e colegas fantásticos. Que sabiam de tudo o que se estava a passar. Mas quando todo os dias falámos — e todos os dias havia mais uma coisa —, começámos a sentir um cansaço muito grande e também a sensação de que, a certa altura, eles já estão igualmente cansados e já não sabem o que nos dizer. E eu precisava que alguém me indicasse um caminho. Telefonei para a APAV.”

Passou a ser acompanhada. “A Joana, a ‘minha Joana’, como eu lhe passei a chamar, fazia uma coisa que era pôr-me a pensar. ‘Então e se pensássemos de outra maneira? Então e se?...’”

Rita confiou em Joana. “A sensação de que ela me estava a ouvir, sabendo eu que é alguém que sabe, que já ouviu outras pessoas, que tem experiência nestas coisas, isso transmite uma grande confiança. Eu confiava nas pistas que ela me dava para pensar. Na primeira sessão chorei, chorei, só perguntava: 'Porquê? Por que é que ele faz isto? Porquê?' E ela disse: ‘Não entendemos a psicose dos outros porque não a temos.’ E essa frase fez-me perceber: OK! Faz sentido, é isso.” Foi como se me tivesse desbloqueado.

Outras “frases” continuariam a desbloquear outras coisas. “As instituições ajudam-nos, mas nós temos mesmo de fazer a nossa parte. E eu, quando saía daqui, fazia a minha parte. Durante os dez anos que tive de relação tornei-me uma mulher dependente, sem auto-estima. Hoje chego sempre ao trabalho a cantar, com os phones nos ouvidos. Mudei de casa, tenho o meu espaço. Tenho a minha filha. Os colegas dizem-me que não pareço a mesma.”

No dia em que fez 39 anos, aconteceu a última sessão. “A ‘minha Joana’ perguntou-me o que é que eu queria para o futuro. Chorei imenso. Tinha medo de ter uma recaída, de deixar outra vez que aquela pessoa que me fez tanto mal me voltasse a deixar, com as suas atitudes, no estado que me tinha trazido à APAV.”

O processo por violência doméstica segue o seu percurso na Justiça. “Às vezes, tenho dias maus, claro. Isto ainda não acabou. Mas pergunto-me sempre: ‘O que é que a minha Joana me diria?’”

9. Catarina

Se Leonor não existisse, Constança não estava cá. É a convicção de Catarina e de João Martins.

A vida da família nunca mais foi a mesma. “Fiquei com menos fé, no sentido de fé católica. Num hospital pediátrico vemos coisas terríveis e perguntamo-nos como é que Deus deixa as coisas acontecerem assim. Qual é o critério?”, questiona Catarina. “A minha filha salvou-se e os outros não, porquê? Mas fiquei com mais fé nas pessoas. Houve muita gente a ajudar-nos. Tornei-me muito grata. Quis retribuir.”

Trabalhara sempre na área da comunicação e marketing, fizera uma pausa para acompanhar a Constança no ano que se seguiu à doença, mas depois “daquilo”, um trabalho normal já não fazia sentido. Fez um curso em responsabilidade social, tem feito voluntariado em várias instituições, pertence à direcção de uma casa de acolhimento de crianças em risco, como voluntária também, trabalha numa ONG que produz filmes para outras ONG. “Estou sempre a dizer 'obrigada', 'obrigada'. Acho que fiquei com esse tique.”

No fim da entrevista ao PÚBLICO confessa-nos: ter participado nesta reportagem sobre confiança é também uma forma de mostrar a sua gratidão a Leonor. Oxalá ela ache graça.

Comentários